電験1種 合格体験記

2024年2月23日最新内容に更新済み。

このページでは、私が電験1種に合格するまでの

- 受験動機

- 勉強時間

- 立てた戦略

- 具体的な勉強方法

- 使った参考書、過去問

- 受験した感想

などを合格体験記としてまとめました。

電験1種 受験動機

電験2種合格前は、電験1種を受けようとは全く思っていませんでした。

しかし、電験2種合格後、せっかくここまで勉強したのだから、「あと少し勉強すれば」

- 電気最高峰の資格が取れる

- 一生に一度のチャンス

- まわりに電験一種を試験で取得した人がいない

- 自分に価値をつけたい

- 子供の手本になりたい

という理由で、電験一種を受ける決意をしました。

結果から言うと、「あと少し勉強すれば」ではなく「めちゃくちゃ勉強すれば」の間違いだったことが分かりました(笑)

電験1種 合格までの勉強時間

電験1種のみの勉強時間です。

2種と3種は含んでいません。

勉強期間:2年8ヶ月

1日の勉強時間:平均2~3時間

勉強した日:試験の3ヶ月前までは平日。3ヶ月前から、平日+土曜日。1ヶ月前から、平日+土日+祝日

電験1種だけの勉強時間:約1500時間

電験3種から電験1種までの総合計勉強時間:約3100時間

電験3種と電験2種の勉強時間は、こちら

合格までの戦略

まずはスケジュールを考えた!

最初に考えたのはスケジュールです。電験2種と同様、二次試験が難関です。

この難関を乗り換える為に考えた戦略が、「二次試験の合格率を最大に上げる」です。

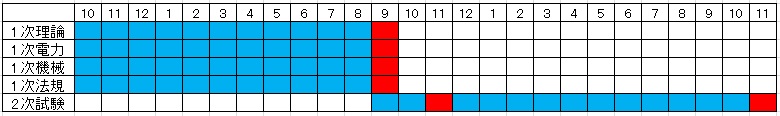

例えば、通常の一次試験一発合格のパターンであれば、以下の表のように

9月の4科目合格後に二次試験の勉強を開始し、11月の二次試験1回目に挑戦。

不合格ならば、2回目の挑戦をする事になります。

このパターンであれば、二次試験1回目までの勉強期間は約2か月半しか無く、

合格できる可能性は低いです。

結果、2回中しかないチャンスの内、1回を無駄にしてしまうことになります。

これをあえて、二次試験1回目の合格率を上げる為に、1回目の二次試験の勉強期間を長く取るようにします。

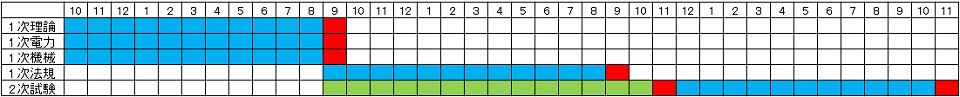

この表のように、ミドリ塗りの部分が二次試験の勉強にあてられます。

そうすることで

- 二次試験1回目の合格の可能性が上がる

- 二次試験2回目の合格の可能性も上がる

と言う効果が期待できます。

ということで、戦略を実行する為に、私は以下の計画を立て電験1種の試験に挑みました。

- 1年目:私が一番簡単と思う法規をあえて合格しない。3科目は合格しておく。

- 2年目:法規と二次試験を並行して勉強。法規合格後、二次試験1回目に挑戦

- 3年目:二次試験1回目が不合格ならば、2回目の挑戦をする

もちろん、1年目に3科目合格できなかったり、2年目の法規に合格できないリスクも考えられます。

3年計画ですが、4年、5年となる可能性もあります。

その結果は?

結果は、以下の通り、立てた計画通りに合格することが出来ました。

1年目:一次試験 理論・電力・機械 合格

2年目:一次試験 法規合格 二次試験1回目 不合格

3年目:二次試験2回目 合格

二次試験1回目で合格できれば良かったですが、そんなに甘くないのが電験1種です。

この計画通りでなく、勉強期間が短かったならば、間違いないく、2回目の二次試験に落ちて、リセットされていたと思います!

一次試験で使った参考書

はっきり言って、電験1種は一次試験でもかなり難しいです。

特に、理論が難関です。

他の科目は、普通に参考書と過去問をやっていれば合格可能です。

まず、一次試験で使った科目用の参考書は、ありません。

というか、そもそも電験1種の参考書が出版されていません。

使ったのは、電験2種で使った参考書です。

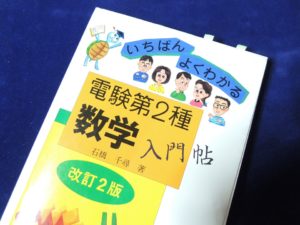

数学用として上の写真にある「いちばんよくわかる 電験2種数学入門帖 改訂3版![]() 」を使っていました。電験1種でも数学に関しては、これでカバーできます!

」を使っていました。電験1種でも数学に関しては、これでカバーできます!

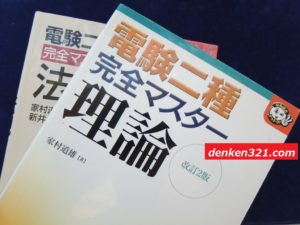

科目用参考書は、上の写真にある「完全マスター電験二種受験テキストシリーズ![]() 」です。

」です。

この参考書はレベルが高いため、1種でも十分使えます。

理論:「【理論】完全マスター電験二種理論![]() 」

」

電力:「【電力】完全マスター電験二種電力![]() 」

」

機械:「【機械 】完全マスター電験二種機械 ![]() 」

」

法規:「【法規 】完全マスター電験二種法規改訂2版![]() 」

」

※現在、完全マスターシリーズは販売されておらず、中古しかありません。

しかし、現在、発売されている参考書で完全マスターシリーズと

同等レベルのおすすめ参考書があります。

私は、電験1種合格後も定期的に電験に関する書籍を書店で確認しているのですが、

中身を確認して紹介しているので間違いありません。

それが、「電験「理論」を極める!: 二種・一種対応」です。

↓アマゾンで試し読みできます

また、完全マスターに似た「電験二種 徹底マスター」という参考書がありますが、

「完全マスター」よりもレベルは低いです。

こちらのページで比較しているので、参考にしてください。

それ以外の参考書として、「単位が取れる電磁気学ノート![]() 」を勉強しました。

」を勉強しました。

下で紹介していますが、理論の過去問をやった時に、「唯一」意味が分からなかったのが「電磁気学」に関する問題でした。

過去問の解説に書いてある事自体が理解できませんでした。

大学の時は分かっていたのでしょうが、10年以上使ったことが無い知識ですので、全く分覚えていません。

2種の理論参考書にも載っていません。

無理やり書いてあることを覚えるのも非効率で苦痛を伴うので、基本的な電磁気学の参考書を探した結果、この参考書「単位が取れる電磁気学ノート![]() 」に行きつきました。

」に行きつきました。

内容も、分かりやすく、基礎的なことが分かれば、そのまま過去問の解説も難なく理解できるようになりました。

以上が一次試験で使った参考書です。

一次試験で使った過去問

一次試験の過去問は、以下の3冊を使用しました。

1冊目

1種類目は、上の写真にある「電験一種 一次試験の徹底研究![]() 」です。

」です。

これは、過去に出題された電験1種一次試験の過去問題を分野ごとに分けて収録したものです。

※現在は、この手の問題集は発行されていませんので、以下の1次試験用の過去問を解くことになります。

現在は、1次試験のみに特化した過去問が発売されています。

各科目ごとに整理されていおり、過去問題の傾向が把握できるとともに、試験の難易度、時間配分などを掴める内容となっています。

↓アマゾンで試し読みできます

2冊目

2種類目は、「電験1種模範解答集![]() 」です。

」です。

2024年版

2024年2月8日発売!

これは、一次試験と二次試験の過去問がそれぞれ5年分収録されており、毎年発行されている為、直近の過去問が勉強できます。

3冊目

3種類目は、「電験1種10年間模範解答集![]() 」です。

」です。

一次試験・二次試験の全問題と解答・解説を収録

より多くの年代の問題を解くために購入しました。

先ほどの「電験1種模範解答集![]() 」の5年分と被ると意味が無いので、被らない年度のものをずらして購入しました。

」の5年分と被ると意味が無いので、被らない年度のものをずらして購入しました。

よって、平成22年~18年の5年分と平成15年~7年の9年分の計14年分を勉強しました。

二次試験で使った参考書

二次試験は、

- 「計算問題」は、完璧に!

- 「論説問題」は、限りなく完璧に!

を目指して勉強すると決めましたので、

「論説問題」対策として、3種類を追加しました。

1種類目は、上の写真にある「これだけは知っておきたい電気技術者の基本知識![]() 」です。

」です。

↓アマゾンで試し読みできます

この参考書を角から角まで徹底的に覚えました。

結果から言うと、私が合格した年度の電力・管理の論説問題は、ここに書かれている内容を記述することが出来ました!

結構、細かく記述したのでこの問は満点に近い点数が取れたと思っています。

これが解け無ければ合格できなかったと思っていて、私にとっては思い入れのある一冊です。

最近、これの続編が出ていたので、追加で紹介しておきます。

・「これも知っておきたい電気技術者の基本知識![]() 」

」

↓アマゾンで試し読みできます

↓アマゾンで試し読みできます

2種類目と3種類目は、

・「発電・変電![]() 」

」

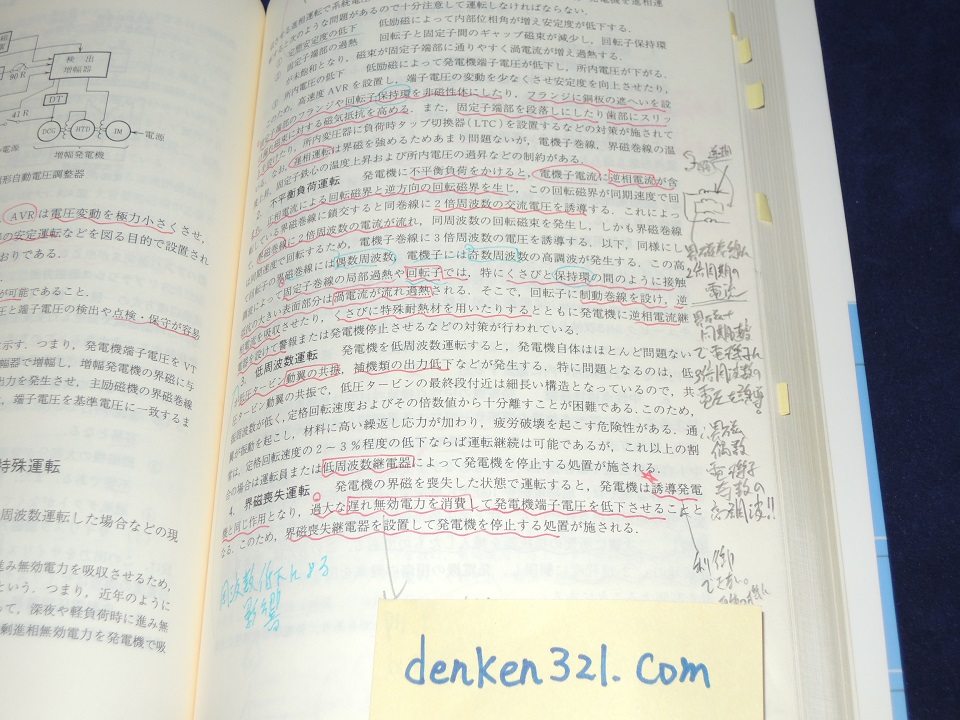

電気学会が出版している書籍で、幅広い電気に関する解説だけでなく、計算問題も入っています。

例えば、短絡・地絡故障計算に関して「対称座標法による故障計算」などです。

この参考書も角から角まで徹底的に覚えました。

私が合格した年度の論説問題には、これを参考にして記述することは無かったのですが、私の電気知識のデータベースになったことは間違いありません。

二次試験で使った過去問

次は、二次試験対策として使用した過去問の数々です。

「電験1種模範解答集![]() 」の二次試験分。

」の二次試験分。

2024年版

2024年2月8日発売!

「電験1種10年間模範解答集![]() 」の二次試験分。

」の二次試験分。

上記に加え、

電験2種受験時に使用した

- 電験2種過去問「電験2種二次試験標準解答集

」

」 - 電験2種計算編の参考書「電験2種これだけ電力・管理 計算編」

の2種類をより理解を深める為に何度も解きました。

他には、「発電・変電![]() 」 「送電・配電

」 「送電・配電![]() 」の中の計算問題をやったり、

」の中の計算問題をやったり、

「電力・管理」の計算問題で出題される対称法が良く分からなかったので「対称座標法の初歩![]() 」を新規に購入しました。

」を新規に購入しました。

ただし、この本は今現在絶版なのか販売されていません。

私が当時買ったのは、新品で1,600円程でしたが、アマゾンで3万円程の値段がついています。

この本の代替品としておすすめするのは、「図説%Z法と対称座標法の入門![]() 」です。

」です。

一次試験では何をどのように勉強したのか

ここからは、具体的にどのように勉強したかを掘り下げて説明していきます。

勉強の内容

過去問:9割 参考書:1割

電験1種一次試験用の参考書は、販売されていません。(調べ不足かも知れませんが..)

ですから、新たに参考書を勉強することは無く、ひたすら3種類の過去問を解きました。

理解と暗記をして、分からない問題は参考書で調べるということをしました。

参考書は、基本的に電験2種のもので、

数学は、「いちばんよくわかる 電験2種数学入門帖 改訂3版![]() 」

」

科目用は「完全マスター電験二種受験テキストシリーズ![]() 」

」

を使用しました。

唯一、理解が難しかったのは、理論の「電磁界」だけでしたので、

・「単位が取れる電磁気学ノート![]() 」を新規に購入し、一通り読みました。

」を新規に購入し、一通り読みました。

以上の感じで、全ての過去問題を3回以上解き、中でも理解が難しい問題、間違いやすい問題は、4回、5回と解いて行きました。

結果は、全て1発合格でした。上の戦略を見て頂くと分かりますが、法規はあえて1年目は受けず、2年目に受けて合格しました。

一次試験に関しては、「とりあえず理論が難しい」と言うことだけです。

一次試験 各科目 各分野について

各科目と各分野ごとにどんな感じでどのように

理論

基本的に過去問題集を解きながら、参考書たちを片隅においてチェックしていました。数学レベルはぐっと上がるので

・「いちばんよくわかる 電験2種数学入門帖 改訂3版![]() 」の出番がかなりあります。

」の出番がかなりあります。

4科目で一番難しい科目です。

各分野全て理解し、解けることが必要です。

- 回路計算

少し難。今までやってきた知識と過去問の解説確認で十分カバーできます。出題問題数が一番多いです。 - 電磁界

難しいです。ただ、基本的なことが理解すれば書かれている公式などの理解も早いと思います。 - 電子回路

比較的易しい問題が多いです。今までやってきた知識と過去問の解説確認で十分カバーできます。 - 計測

比較的易しい問題が多いです。今までやってきた知識と過去問の解説確認で十分カバーできます。

電力

基本的に過去問題集を解きながら、参考書たちを片隅においてチェックしていました。

4科目で簡単な科目に入ります。

各分野全てしっかり理解し、解けることが必要です。

二次試験の論説問題でも使える知識にもなるので、しっかりポイントを押さえておきましょう。

- 水力発電

- 火力発電

- 原子力発電

- 変電

- 送電

- 配電

各分野全て、比較的易しい問題が多いです。

今までやってきた知識と参考書と過去問の解説確認で十分カバーできます。

機械

基本的に過去問題集を解きながら、参考書たちを片隅においてチェックしていました。

4科目で難しい科目に入ります。

各分野全てしっかり理解し、解けることが必要です。

二次試験の「機械・制御」でも使える知識にもなるので、しっかりポイントを押さえておきましょう。

- 回転機

- 静止器

- パワエレ

- 照明

- 電熱

- 電気化学

- 自動制御

- 情報伝達・処理

特に、「1.回転機(発電機、電動機)」と「2.静止機(変圧器)」は、二次試験「機械・制御」で必ず満点を取ることが要求されますので、基礎的な知識は必ず押さえておく必要があります。

「3.パワエレ」と「7.自動制御」も二次試験「機械・制御」の必ず出題される分野の一つです。

私は、二次試験での選択は、「自動制御」と決めていましたので、これを得意科目としていました。

上記以外に関しては、電験2種一次試験と同様B問題は選択が出来ます。

得意科目はより強化を目指します。

選択問題の両方が不得意科目になった場合のことを考えて、不得意科目でも少しは点数を取れるように頑張りたい所です。

法規

基本的に過去問題集を解きながら、参考書たちを片隅においてチェックしていました。

4科目で簡単な科目に入ります。各分野全てしっかり理解し、解けることが必要です。

- 電気事業法と関連法令

- 電気設備技術基準とその解釈

細かい数字の暗記も必須です。 - 電気施設管理

二次試験「電力・管理」の論説問題でも使える知識にもなるので、しっかりポイントを押さえておきましょう。

二次試験では何をどのように勉強したのか

次に、二次試験について具体的にどのように勉強したかを掘り下げて説明していきます。

二次試験の攻め方、基本対策

難関の二次試験対策をどうするか前もって考える必要があります。

電験1種の二次試験は、電験2種の二次試験より論説問題対策のレベルを上げました。

・「計算問題」は、完璧に!

・「論説問題」は、限りなく完璧に!

を目指して勉強が必要と考えます。

はっきり言って、上記の状態まで勉強をしても、合格できる保証はありません。必ず解ける問題が出るとは限らないからです。

ですが、負ける試合をするつもりは無く、勝つ可能性を高めるために、より完全な対策が必要と考えます。

方向性は、

電力・管理:「計算問題」を満点を取る!「論説問題」で満点を目指す!

機械・制御:「計算問題」で満点を目指す!「論説問題」は捨てる!

です。

計算問題は、奇抜な問題もたまに出題されますが、色々なタイプの問題を数多く解く勉強をして、類似問題が出ても解けるようにしておくことで、何とかなるレベルに到達できます。

また、電験2種以上の計算能力と理解力を持っておくことが大事です。

論説問題は、基本的な問題~マニアックな問題と範囲が広く出題されます。

こんなん知らん。分かるわけないやん。みたいな問題も出ます...はっきり言って、どこを勉強しておけば良いか分からないのです。

ですから、解ける問題が出たらラッキーという感じになります。

二次試験 「電力・管理」 個別対策

計算問題対策

方向性は、出来る「計算問題」を満点を取る!

勉強したのは、電験1種過去問二次試験部分

・「電験1種模範解答集![]() 」

」

と

・「電験1種10年間模範解答集![]() 」

」

の全14年分の計算問題を全て深く理解し、何度も解きました。

また、電験2種過去問

・「電験2種二次試験標準解答集![]() 」

」

と電験2種計算編の参考書

・「電験2種これだけ電力・管理 計算編」

を2種に合格した時よりも、もっと理解を深める為に何度も解きました。

他には、

・「発電・変電![]() 」「送電・配電

」「送電・配電![]() 」

」

の中の計算問題をやったり、対称座標法が良く分からなかったので

・「対称座標法の初歩![]() 」

」

(※↑現在販売されていませんので、以下をおすすめします。)

・「図説%Z法と対称座標法の入門![]() 」

」

で勉強したりと、ひたすら計算問題を解けるように追究をしました。絶対に計算ミスしないように常に注意し、実際に書いて練習、書いて練習を繰り返しました。

実際に、色々解いていると、何度も出ている問題も解ってきます。

良く出る類似問題

良く出る類似問題を紹介しておきます。もし類似問題が出た場合は、必ず満点を取れるように勉強する事が重要です。

- 送電系統の問題 一番多く出る

- 4端子定数を使う問題 比較的多く出る

- 対称法を使う問題 たまに出る

- 速度調定率を使う問題 たまに出る

- 送電インピーダンス、反射波 たまに出る

論説問題対策

方向性は、出来る「論説問題」で満点を目指す!です。

論説問題に関しては、はっきり言って何が出るか予想が付きません。解答できる問題が出ればラッキーという感覚です。

解答できる問題が出れば、部分点以上満点近く取れるように、しっかり理解しておくことが肝心です。

後はどこまで+αで、幅広い知識をつける事ができるかです。

やったことは、計算問題と同じく

・「電験1種模範解答集![]() 」と

」と

・「電験1種10年間模範解答集![]() 」

」

の全14年分の全て深く理解しました。また、電験2種過去問

・「電験2種二次試験標準解答集![]() 」

」

も再度解きました。

後は、

・「発電・変電![]() 」 「送電・配電

」 「送電・配電![]() 」

」

・「これだけは知っておきたい電気技術者の基本知識![]() 」を繰り返し、何度も読み、理解し、暗記しました。

」を繰り返し、何度も読み、理解し、暗記しました。

二次試験 「機械・制御」 個別対策

計算問題対策

方向性は、「計算問題」で満点を目指す!

電験2種同様に出題パターンは、ほぼ決まっています。

【1、2問目】

・電動機(交流・直流)

・変圧器

・発電機

【3問目】

・パワーエレクトロニクス

【4問目】

・自動制御

私の場合は、

【1、2問目】

・電動機(交流・直流)

・変圧器

・発電機

・何れかで30点満点を目指す

・又は、両方解答し60点満点を目指す

【3問目】

・パワーエレクトロニクス

・パワエレは完全に放棄

【4問目】

・自動制御

・自動制御は出題パターンが決まっており、対策が行いやすい

・自動制御は、小問3~4問の出題が多く、最初の1~2問は比較的簡単

よって、

・1問目か2問目が解けない場合は、4問目を解答し、

10点~20点の部分点を確実に取りに行く

という風に解答する方法を決めていました。

勉強したのは、電験1種の過去問

・「電験1種模範解答集![]() 」と

」と

・「電験1種10年間模範解答集![]() 」

」

の計算問題だけを全て深く理解し、何度も解きました。

他に、電験2種過去問

・「電験2種二次試験標準解答集![]() 」と

」と

電験2種計算編の参考書

・「電験2種これだけ機械・制御 計算編![]() 」

」

に合格した時よりも、もっと理解を深める為に何度も解きました。

絶対に計算ミスしないように常に注意し、実際に書いて練習、書いて練習を繰り返しました。練習は電卓を使って慣れることも意識してください。

論説問題対策

全くしていません。理由は、電験2種と同じように、論説問題の出る確率が限りなく低いからです。

電験1種 受験後の感想

一次試験

一次試験は、ガッツリ勉強したので、それなりの自信がある中で合格する事が出来ました。1年目の法規を捨て、2年目で法規を合格するのも特に苦労なく出来ました。

二次試験1回目

1時間目「電力・管理」の問題を見て、どの問題を解くか選んでいる時、ほぼ不合格を確信しました。

完全に解けそうな問題がありませんでした。

ほぼ1年勉強して来ましたが、歯が立たなかったです。緊張や焦りもあるからですが、余計難しそうに感じました。

そんなこんなで「電力・管理」は、5割も取れていなかった思います。

2時間目「機械・制御」も、難問ばかりで部分点しか取れず、不合格確定です...

淡い期待もなく、合格発表を見る気もしませんでした。すぐに、1年後の二次試験に向けて勉強を開始しました。

二次試験2回目

これがラストチャンスと決めて、挑みました。

1時間目「電力・管理」問題の選択時、やばいかも?!と頭をよぎりました。

何とか出来る問題を選択し、時間いっぱいを使ってやり遂げました。おそらく、計算問題での満点はなかったと思います。

論説問題に関しては、何点取れているか分かりませんが、ひたすら書き続けたのを覚えています。

という感じで、1時間目「電力・管理」は、6割取れてないかも?!という感じで、終了です。

2時間目「機械・制御」、「発電機」と「自動制御」を選択、「発電機」は何とか出来ましたが、「自動制御」はまさかの小問が難しい...他の問題に移る時間的余裕も無いので、やるだけやって終了となりました。

自己採点では、「発電機」も部分的にちょっと間違っている。「自動制御」も小問が部分的にちょっとだけ正解。という感じで、5割ちょっと。

総合的に判断して、ほぼ諦めムードで、合格発表も一切見ませんでした。

そんな中、大きめの封筒が届いていると、仕事中に嫁から連絡が!

もしかしてと思って、封筒の中を確認してもらうと「合格通知」が入っていました。

電験道 終了です!

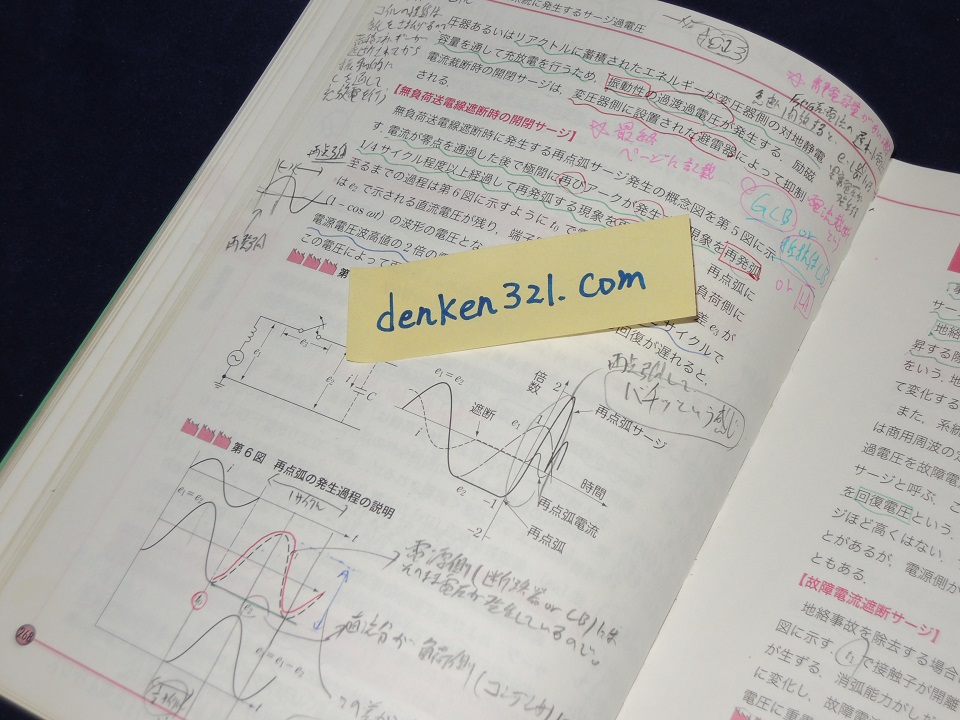

今だから言える事ですが、結果に大きく好影響したのは、論説問題の一つに、事故電流の遮断現象について問われる問題があり「これだけは知っておきたい電気技術者の基本知識![]() 」に書かれていた内容を自信を持って記述できた事だと思っています。

」に書かれていた内容を自信を持って記述できた事だと思っています。

合格後の感想

2種合格後に思った、「あと少し勉強すれば電験1種が取れる」と思ったのは、大間違いでした(笑)

3年間どっぷり電験1種の勉強に明け暮れ、家族にも色々迷惑を掛けたり、助けてもらったりしました。

恐らく、2回目の二次試験で合格できていなければ、電験1種合格を志すことは辞めていたと思います!

一次試験の理論を再び勉強するのも苦痛、何が出るか分からない二次試験対策をするのも苦痛。

モチベーションが維持できないので、もう一度あの勉強をする気力は出てきません。

という事で、リセットすることなく、本当に合格できて良かったと思います!!

おまけ:勉強期間中の生活態度

平日は仕事から20時頃に帰宅。子供が寝た22時~23時頃から勉強を開始。

翌1時~2時まで勉強し、その後、頭が冴えているのとストレス発散の為に、1時間程飲酒。

翌7時30分起床する為、大体4時間~5時間程度の睡眠。

それの繰り返しで、疲労が蓄積されるのは当たり前で、帰宅後、眠気で勉強が出来ないので、勉強前に15分~30分程ちょっとだけ寝るようになる。

試験前は、もう少し勉強時間も増え、睡眠時間がもっと削られることになる。金曜日の晩や土曜日の晩も勉強をするようになる。

はっきり言って、身体はボロボロ。

酒を辞めればよいのだが、寝つけの為に飲まないとやってられない様になる。

二次試験1か月前からは、完全に禁酒し、規則正しい生活をして、朝の勉強開始時間に頭が冴えられる様に土日も朝早くから起きるように体質改善に努めた。

という感じで、家族がいながら、仕事をしながら長期的に勉強をするのは、かなり大変です。

家族への負担も大きく、自分の負担も大きい。家族の理解があってこそ、その先に合格があるのだと思います!

独学で電験1種にストレートで合格した時の電験1種に関する

2024年版