電験3種 勉強する全体の流れ

それでは、電験3種の勉強方法を順を追って解説していきます。

まず始めに、電験3種の勉強全体の流れを知ってください。

全体流れのイメージを知ることが重要です。

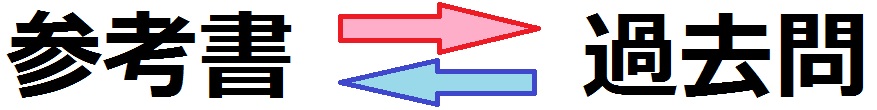

「参考書で基礎力・理解力をつける」

↓↑

「過去問で実力確認・応用力・弱点克服をする」

↓↑

「過去問の理解不足・弱点問題を参考書で復習」

↓↑

「過去問を繰り返し解いて実力をつけていく」

これをイメージ化すると以下の構図になります!

これをイメージしておきましょう!

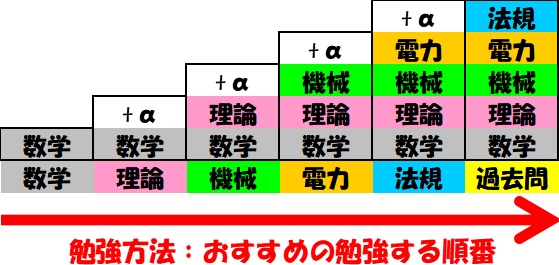

電験3種 勉強する順番

次に、勉強する順番を説明します。

順番どおりに勉強することで、「効率良く」勉強することが出来ます!

結論から言うと、以下の順番になります。

順番の理由

それでは、なぜこの順番で勉強する必要があるのか理由を説明します。

電験の試験科目は4科目

【理論】【電力】【機械】【法規】

が、あります。※ちなみにこの順番は、試験当日の試験の順番です。

これに、試験科目にはありませんが、

【数学】

を勉強する必要があります。

この数学は、【理論】に必要な基礎知識となります。

そして、理論は、他の科目の基礎になります。

また、他の科目もそれぞれの科目の基礎になるので、

それぞれを効率よく勉強できるように順番を組み合わせると以下のようになります。

- 【理論】:【数学】の知識が必要

- 【機械】:【理論】と【数学】の知識が必要

- 【電力】:【機械】と【理論】と【数学】の知識が必要

- 【法規】:【電力】と【機械】と【理論】と【数学】知識が必要

これを整理すると先ほどのイメージ図になります。

ですから、図の左から右への順番通りに勉強すれば、一番効率よく勉強すること証明されます。

というわけで、繰り返しになりますが、

- 数学(数学が得意であれば不要です)

- 理論

- 機械

- 電力

- 法規

- 過去問

という順番で勉強することになります!

科目合格を目指す方はであれば、

- 数学(数学が得意であれば不要です)

- 理論

- 過去問

という風にして頂ければと思います。

試験問題の種類と勉強のポイント

次に、「試験問題の種類」について説明します。

各科目の試験問題には、

- 「計算問題」

- 「論説問題」

の2種類があります。

計算問題とは

計算問題とは、「公式等を使用して計算を行い、計算結果として答えを出す問題」のこと。

出た計算結果を5個の選択肢の中から回答を選び、マークシートに記入します。

勉強のポイント

計算間違いをしない!

当たり前ですが、これが一番のポイントです。

参考書だけを読むだけでは、試験本番では絶対に解けません。

普段から、しっかり紙で計算式を書き、また電卓を操作するなどの練習をしましょう!

論説問題とは

論説問題とは、「質問に対して、記述で書かれた選択肢の中から一つを選択して解答する問題」のこと。

正誤判断や穴埋めなどもあります。こちらもマークシート式です。

勉強のポイント

幅広く覚えること!

これが一番のポイントです。

色々な知識を問われますので、関連付けて覚えるとより効果的です!

勉強方法 参考書/テキスト編

各科目の参考書/テキストを揃える

まず、勉強を始める前に参考書/テキストを準備します。

電験3種で参考書/テキストで購入が必要なのは大きく2つです。

- 「絶対必要」で購入すべき参考書:各科目の参考書/テキスト

- 「必要に応じて」購入する参考書:数学の参考書/テキスト

筆者がおすすめの各参考書/テキストを皆さんのレベルに合わせて、

以下で紹介していますので参考にしてみてください。

勉強の流れと勉強科目の順番

「勉強の流れ」について

それぞれの参考書で内容は違いますが、やることは同じです。

各項目・各分野で勉強する流れは、

- 参考書を理解する

- 例題を解く

- 問題を解く

これの繰り返しを行います。

各項目・各分野において、上記の繰り返しで勉強し、しっかり理解を深めていってください!

勉強科目の順番について

冒頭の「勉強する全体の順番」に出てきましたが、勉強する順番を再度説明します。

- 数学(数学が得意であれば不要です)

- 理論

- 機械

- 電力

- 法規

補足:参考書の勉強目的について

これから各科目の勉強方法をお伝えしますが、参考書/テキストは繰り返し勉強する内容になっています。

繰り返し勉強する時の回数によって、勉強目的が変わります。

その「勉強目的」をしっかり意識して、勉強することをお勧めします。

目的を持って勉強することで、今自分が何をしているのかを意識しながら勉強することで勉強の効率化が図れます。

これからその「目的」についてご説明します。

1周目の目的

全体を把握すること!分からなくても手探り状態で、一通りやってみる。

答えを見て解き方を学びましょう!

分からないことをずっと考えるよりも、解き方を身に着けて、勉強効率を上げましょう!

2周目の目的

分からない所を徹底的に理解する!

じっくり考えても分からない場合は、テキストや解説を見て深く理解することを徹底します。

いくら調べても、考えても、どうしても分からないところは飛ばしてください。

3周目以降の目的

本当に理解できている所、出来ていない所を明確に洗い出す!

まだ理解できていない所は、より深く理解できるように努力しましょう。

各科目勉強方法

それでは各科目ごとの勉強方法をお伝えします。

数学 勉強方法

電験3種の参考書は、数学が理解できている前提で書かれていますので、数学を知らないと解くことが出来ません。

電験3種の根本になる重要な部分ですので、しっかり数学を理解しましょう!

なお、数学が得意な方はこの数学の部分は飛ばしてください!

最初は、「数学参考書」の順番通りに、軽く理解できる程度で勉強してみてください。

次に、次の段階である「理論の参考書」を勉強します。

途中、数学で分からなくなったら、その部分を「数学の参考書」で再度勉強して徐々に理解を深めて行ってください。

そして、理論の参考書が一通り終われば、再び数学の参考書を深く勉強します。

この方が、「どこが重要」か分かった上で勉強出来る為、非常に効果的です。

理論 勉強方法

基本的に、

- 参考書を理解する

- 例題を解く

- 問題を解く

の繰り返しで、以下の目的を持って勉強してください。

1周目の目的

・全体を把握すること!分からなくても手探り状態で、一通りやってみる。

2周目の目的

・分からない所を徹底的に理解する!

3周目以降

・本当に理解できている所、出来ていない所を明確に洗い出す!

理論問題の出題割合

計算問題 約8割

論説問題 約2割

計算問題の割合が大きいので、計算問題が解けるかどうかが、合否に大きく関係してきます。

各種の公式は、例題や応用問題を解くことでしっかり覚えていきましょう。

覚えにくい公式は、内容と関連付けて覚えたり、語呂合わせで覚えたり、

自分のスタイルを身に着けましょう。

ひたすら「覚えて」

ひたすら「問題を解きまくる」

機械 勉強方法

基本的に、「理論」の所で書いてある「繰り返し内容」と「目的」を持って勉強してください。

また、機械は「勉強範囲がすごく広い」ので、「絶対に落とせない重要な分野」は徹底的に勉強し、理解を深めてください。

「絶対に落とせない重要な分野」は、以下で説明しています。

機械問題の出題割合

計算問題 約5割

論説問題 約5割

計算問題も、論説問題も半々で出題されるので、

- しっかり計算することも大事

- 理解して知識化することも大事

です。

少し話がそれますが、機械は、一番難しい科目として有名です。

理由は、「勉強範囲の広さ」と「理解しづらい点」ではないかと思います。

実際に、私も2年目に機械のみを半年かけて勉強し、合格できましたが、65点しか得点することが出来ませんでした。

私は、その当時、「変圧器」「電動機」「発電機」など見たことが無かったので、全くイメージできず、参考書の書かれている内容を無理やり頭に詰め込んで、勉強した苦しかった思い出が残っています。

その当時に新電気を知っていれば、イメージが出来る分、勉強も楽だったと思います。

機械:絶対に落とせない重要な分野

先に結論を述べておきます。

以下の「80%以上の確率で出る分野」は徹底的に勉強し、理解を深めましょう!

100%の確率で出る分野

「直流機」「誘導機」「同期機」「変圧器」「パワエレ」「論理回路」「電熱」

80%の確率で出る分野

「電動力応用」「照明」「自動制御」

60%の確率で出る分野

「電子計算」「電気化学」

その根拠

まず、以下の表は2017年度の機械の出題内容を項目に仕分けしたものです。

これを、2017~2013の5年分を並べたものが以下の表になります。

※すいません。鮮明にはしていません。

この表から分かるのは、毎年出題される分野とそうでない分野があるということです。

それぞれを以下のように仕分けしてみると、

100%の確率で出る分野(5回/5年中)

「直流機」「誘導機」「同期機」「変圧器」「パワエレ」「論理回路」「電熱」

80%の確率で出る分野(4回/5年中)

「電動力応用」「照明」「自動制御」

60%の確率で出る分野(3回/5年中)

「電子計算」「電気化学」

となります。

次にこれを、試験問題数でどれくらいの割合が出題されているか数値化してみます。

| 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |

| 100%出題分野 | 16/22 | 19/22 | 15/22 | 17/22 | 18/22 |

| 80%出題分野 | 3/22 | 2/22 | 5/22 | 3/22 | 3/22 |

| 合計 (下段:※) |

19/22=86% (19/20=95%) |

21/22=95% (21/20=100%) |

20/22=91% (20/20=100%) |

20/22=91% (20/20=100%) |

21/22=95% (21/20=100%) |

※試験問題は全部で22問ありそのうち20問を回答するため、分母は20としている。

(B問題の一部は、大問2問中1問を選択します。大問は小問2問あり)

この表より、80%以上の確率で出る分野を勉強することで、

試験問題数の95~100%をカバー出来る

ことが分かります。

60%の出題分野(「電子計算」「電気化学」)は、出来なくてもリスクは低くなります。

電力 勉強方法

基本的に、「理論」の所で書いてある「繰り返し内容」と「目的」を持って勉強してください。

電力問題の出題割合

計算問題 約4割

論説問題 約6割

論説問題は、「水力発電」や「火力発電」などしっかりイメージが出来るかどうかがポイントです。

図やイラストと一緒に覚えましょう!

法規 勉強方法

基本的に、「理論」の所で書いてある「繰り返し内容」と「目的」を持って勉強してください。

【法規問題の出題割合】

計算問題 約4割

論説問題 約6割

最近、合格率が低くなっている科目です。

以下、ポイントを押さえて確実に合格を目指しましょう!

- 効率よく法令を覚えること

⇒丸暗記はやる意味が無いので、ポイントを確実に押さえて暗記する - 出てくる数字は確実に覚える

⇒全て暗記できるようにする。似たような数字と混同しないように整理しておく - 計算問題対策を確実に解けるようにする

⇒確実に得点できるように過去問や参考書を徹底的に押さえる

法規に関しては、合格率が低下していることもあり、覚える箇所の「抜けや漏れ」が無い様に、余裕があれば2冊目として、他シリーズの参考書で勉強することを推奨します。

勉強方法 過去問/問題集編

過去問/問題集の勉強目的

過去問の勉強は、「何年分」するかを決め、その年数分することを1周目とします。

例えば、10年分するのであれば、10年分が1周目の1周分となります。

私が推奨しているのは、10年分の最低3周以上です。

※10年分する時間が無いのであれば、5年分以上を3周

各周での「勉強の目的」を以下のように、しっかり持って勉強する事を推奨します!

目的を持って勉強することで、今自分が何をしているのかを意識しながら勉強が出来ます。

その方が勉強には効果的です!

1周目の目的

今の実力を確認し、間違った問題は解説でなぜ間違ったかを理解する。

間違ったところは、印をつけておくことが重要です。2周目以降も同様に印をつけ、自分の弱点となる問題を把握しておきましょう。

2周目の目的

1周目で間違ったところが理解できているか意識して問題を解く!2周目も間違った問題は徹底的に理解する。

「どうしても理解できない問題」があった場合、インターネットで調べたり、他の参考書を見たりと理解できる方法を探しましょう。そこまでして理解できなければ、その問題はあきらめて捨てましょう!

3周目以降

弱点を克服するため、より理解を深める!

勉強の流れ

過去問で勉強する流れは、

- 問題を解く

- 答えあわせをして、間違った問題をチェック

- 間違った問題を解説+参考書で理解に徹する参考書を理解する

これの繰り返しを行います。

上記の繰り返しで勉強し、しっかり理解を深めていってください!

過去問を選ぶ

当サイトでは、以下のページで3種の過去問を紹介しています。

その中で一番おすすめしているのは、TAC出版発行の

過去問は何冊か出ていますが、これを選んでおけば間違いないです!

- 解説レベルは、初心者にも理解しやすい◎

- 問題と解答が別冊子で、他の2社と違い解答が目に入らない◎

- 5分冊にできるので、持ち運びに便利◎、扱いやすい◎

勉強方法

基本

- 問題を解く

- 答えあわせをして、間違った問題をチェック

- 間違った問題を解説+参考書で理解に徹する参考書を理解する

の繰り返しと上記に出てきた「過去問の勉強目的」をしっかり持って勉強してください。

常に試験環境と同じように勉強する

試験時に使用する電卓を使って計算を!

普段から電卓は使い慣れておきましょう

時間を計っておく

試験時間は、法規以外は90分、法規は65分です。

常に試験時間を意識して過去問を解くことで、時間感覚を養います。

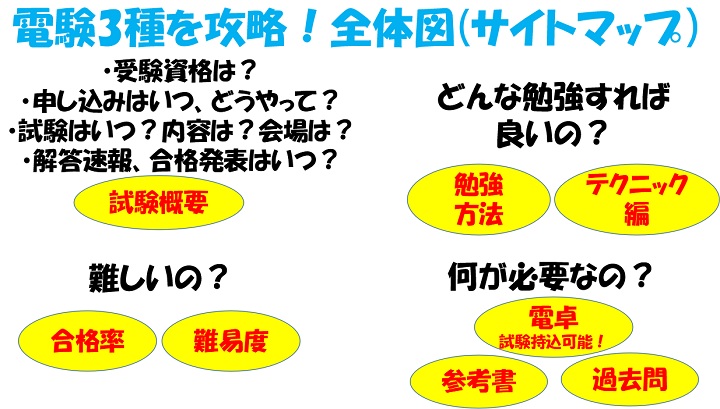

当サイト 電験3種サイトマップの紹介

電験3種攻略に関する関連記事をサイトマップを使って紹介します。

このページ以外にも、お役に立ちそうなページがきっとあります!

ぜひ、ご覧になってください!

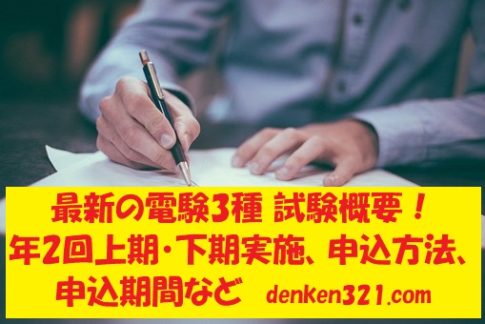

試験概要

受験資格、申込方法、試験日及び試験時間、試験内容、試験会場、

合格点及び合格基準、合格までの流れ、解答速報、合格発表

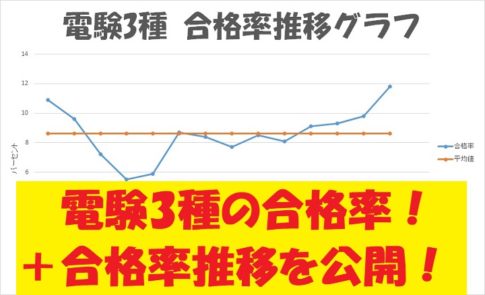

合格率

全体の合格率、科目別の合格率、過去の推移、合格基準の推移、

「直近5年間」と「6年前~の5年間」合格率推移

難易度

管理人の経験による難易度、偏差値インターネットランキング、

科目別難易度、勉強時間から難易度考察

勉強方法

勉強する全体の流れ、全体の順番、参考書編、過去問編

テクニック編

推奨テクニック、電卓操作テクニック、スケジュール作成方法

電卓

電験3種の試験時に持ち込めるおすすめ電卓ランキング

参考書

おすすめ参考書、「絶対必要」な参考書ランキング、「必要に応じて」購入する参考書

過去問

おすすめ過去問ランキング紹介

電験1種に独学合格した筆者の経験からご紹介する